Face au développement croissant de la filière méthanisation en France, la question de ses impacts sur l’environnement, notamment sur la qualité de l’air et les nuisances olfactives, suscite un intérêt croissant de la part des citoyens, des collectivités et des exploitants eux-mêmes.

Dans ce contexte le projet AQAMETHA, a été lancé. Il visait à combler un manque de données publiques à l’échelle nationale concernant l’impact atmosphérique de la méthanisation agricole et territoriale. Le projet a étudié 12 unités représentatives de la diversité de la filière française. Deux volets ont structuré le projet :

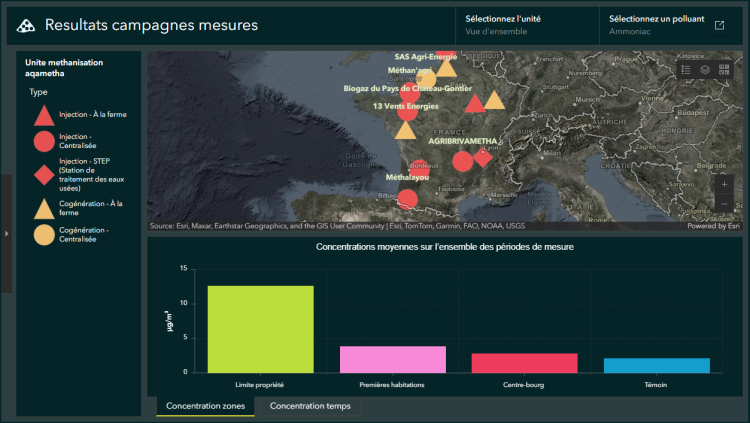

- une campagne de mesures des polluants atmosphériques caractéristiques de la méthanisation (ammoniac et hydrogène sulfuré),

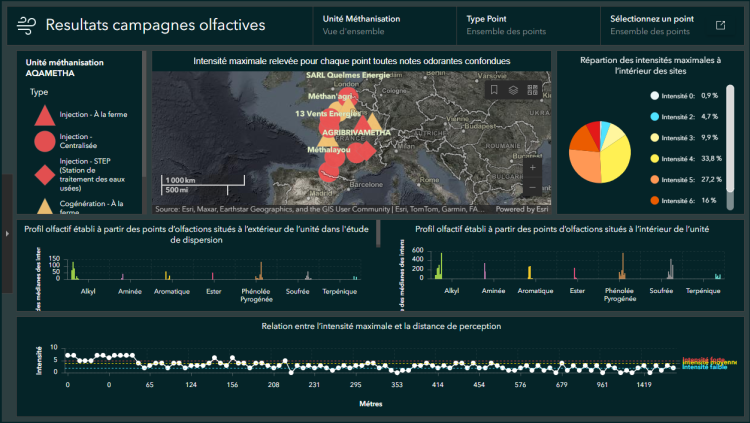

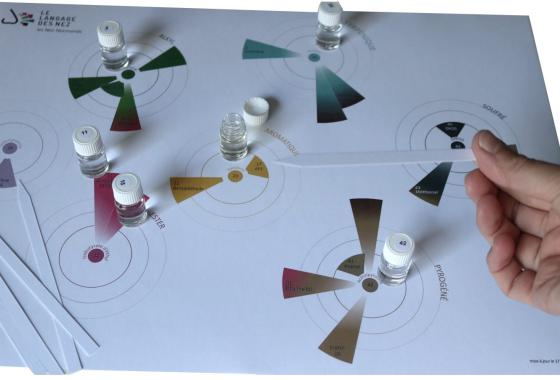

- et une campagne olfactive selon une méthode rigoureuse d’analyse des ambiances odorantes.